D’accord, Apple a retiré mon livre de son magasin en ligne, sans le moindre préavis, pour des motifs somme toute assez futiles, mais incarne-t-elle pour autant le grand méchant inique ? Faut-il la fuir comme la peste ? Que faire maintenant fort de cette expérience ?

D’accord, Apple a retiré mon livre de son magasin en ligne, sans le moindre préavis, pour des motifs somme toute assez futiles, mais incarne-t-elle pour autant le grand méchant inique ? Faut-il la fuir comme la peste ? Que faire maintenant fort de cette expérience ?

Quelques mots (les derniers, j’espère) donc sur toute cette histoire dont je me serais bien passé.

Une censure au rabais

Apple censure-t-elle ?

Non, je ne pense pas que la pomme ait vraiment l’intention de censurer quoi que ce soit. Elle ne frappe pas d’excommunication, après examen, une opinion ou un écrit dont elle condamne la teneur.

Exit donc le sens religieux du terme.

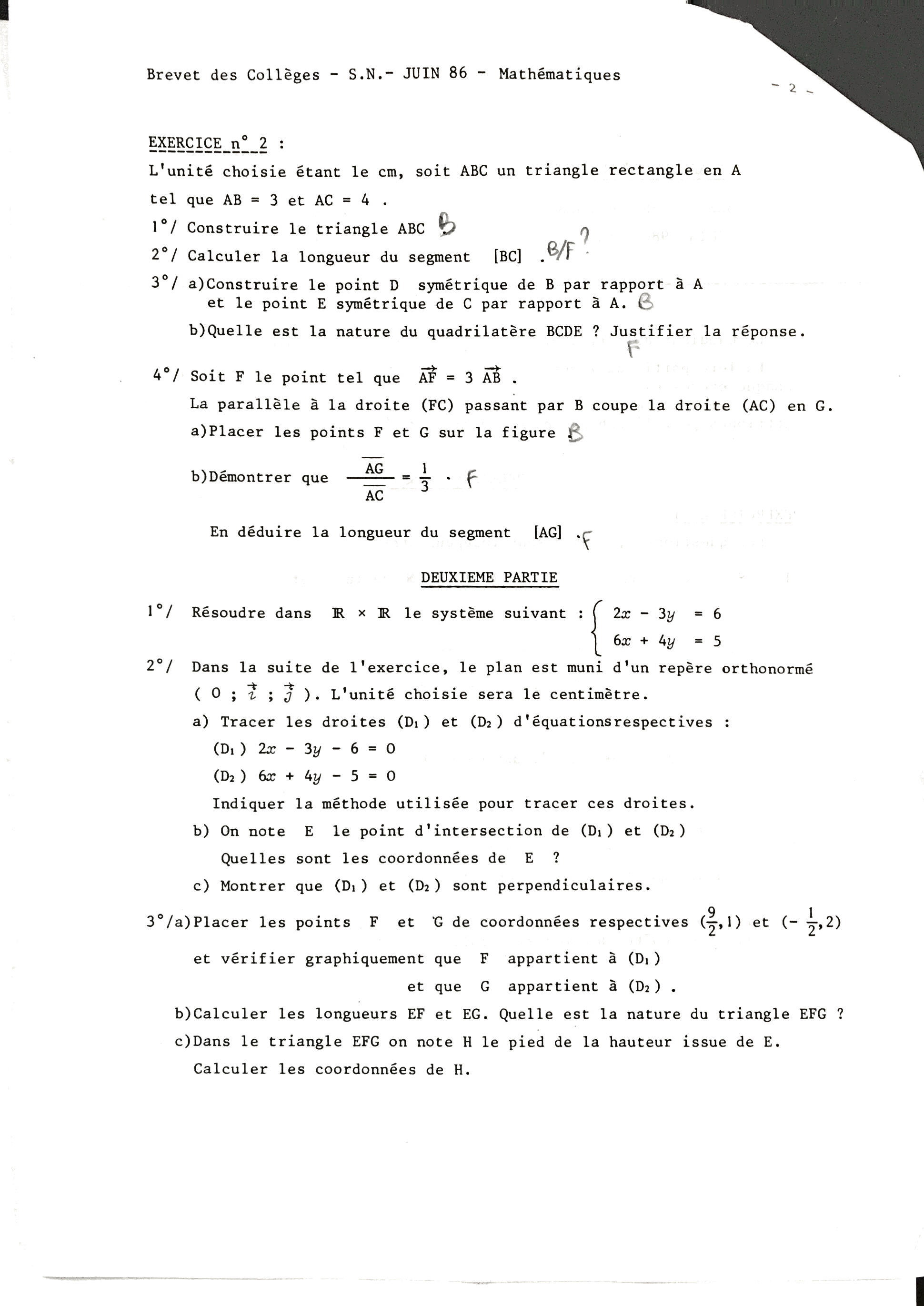

En revanche, le mot «censure» désigne – et c’est un peu différent – l’examen d’œuvres avant d’en autoriser la diffusion. Et c’est, in fine, ce que fait Apple qui examine votre ouvrage et en autorise ou non la diffusion sur son magasin en ligne. Par exemple, si vous vous appelez B., et que vous n’avez plus rien à dire de désagréable sur l’Éducation nationale, et que vous désirez publier un petit porno, ce ne sera pas sur l’iTunes Store, Apple s’opposant à cela, ce en quoi je ne trouve pas grand-chose à redire.

C’est la seule vraie censure qu’elle s’autorise.

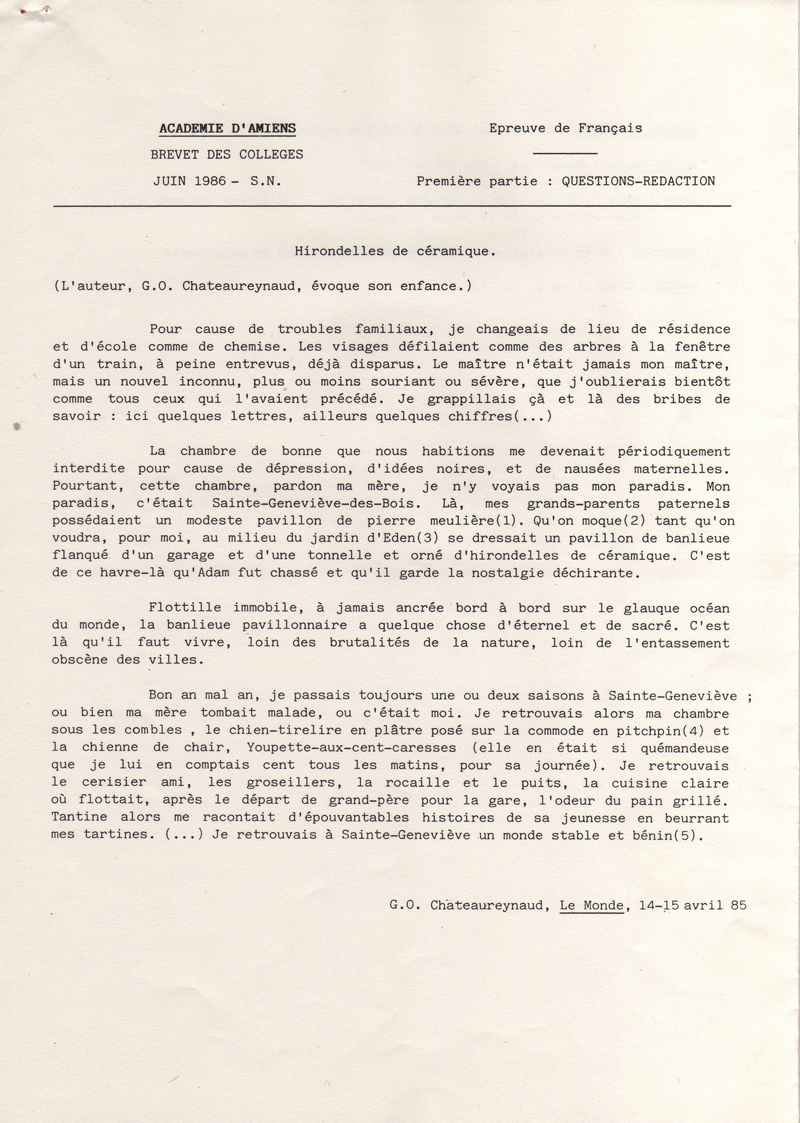

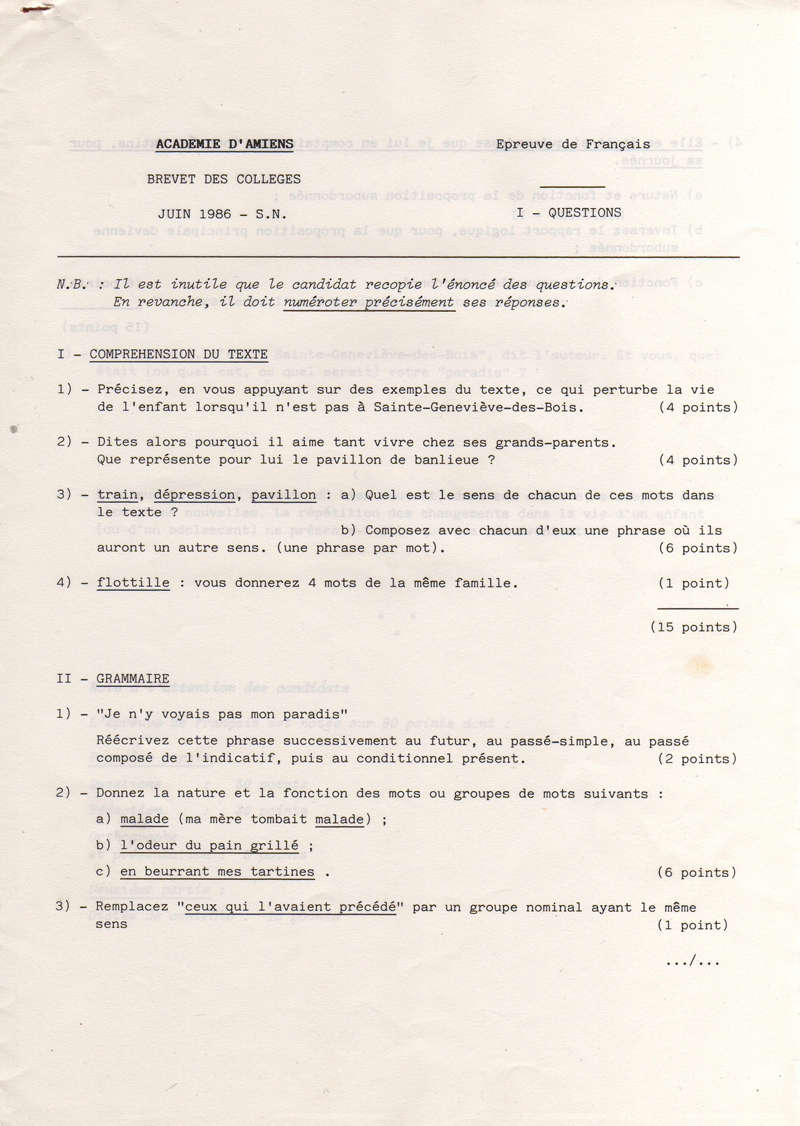

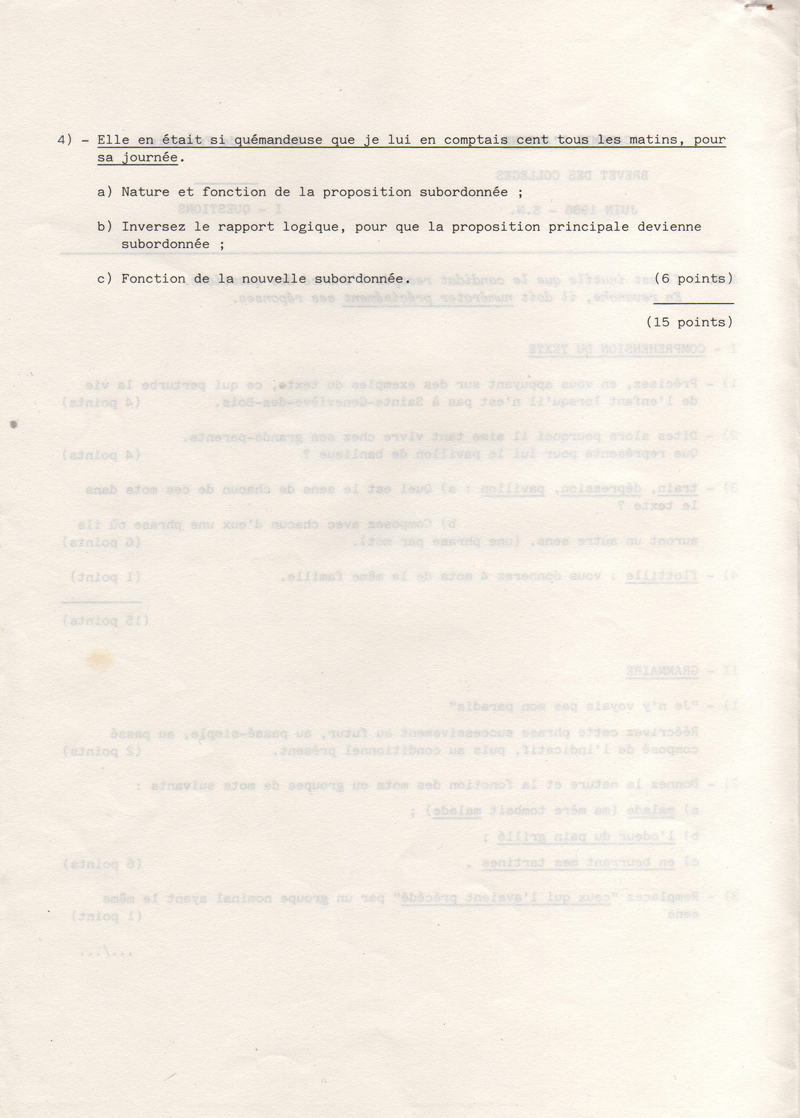

Mais si elle interdit la diffusion de mon manuel, c’est – bien sûr – une forme de censure, au sens où l’examen qu’elle fait de mon livre permet ou non sa publication. Mais force est de constater qu’Apple se fiche complètement de ce que contient mon manuel. Apple ne censure pas le contenu (tout au plus interdit-elle l’emploi de certains mots comme «gratuit» ou «iPad»).

C’est plutôt le contenant qui l’intéresse. C’est ainsi une censure au rabais qui ne s’intéresse pas même au contenu de ce qu’elle réprouve. En revanche, des règles plus ou moins évidentes doivent être respectées sinon pas de publication. Un titre manquant, et c’est l’éviction du store.

Un distributeur sachant distribuer

Malheureusement, lesdites règles sont si peu évidentes à concevoir que les gens que j’ai pu rencontrer chez Apple n’ont jamais rien trouvé à redire sur ce manuel qui en aurait imposé ipso facto le retrait. C’est donc que les règles de Cupertino sont absconses, y compris pour ses propres employés. J’ai même pu observer qu’Apple ne s’appliquait pas à elle-même ses propres règles.

Plus ennuyeux encore. Apple se voudrait distributeur de contenus, un commerçant donc, lequel s’arrogerait – au nom de je ne sais trop quoi – le droit d’exiger que telle ou telle chose soit acceptable ou ne le soit pas. C’est ainsi que les mots «libre» et «gratuit» sont muttum non grata. «iPad» aussi. Forbidden. Verboten.

Pourquoi ? On ne sait pas ou du moins on ne le dit pas clairement, mais c’est comme ça. «Obtempérez ou oubliez l’idée de vous voir publier par nous». Tel est en substance le contenu du discours made in Cupertino. Imagine-t-on Carrefour chercher des poux à Daucy qui aurait choisi de mettre tel ou tel mot sur ses emballages ? Imagine-t-on un peu la tête du PDG de ce producteur de légumes à la lecture d’un message expliquant le retrait des marchandises des rayons : «Please remove all mentions of «Qualité» or «Extra fins»».

Évidemment, c’est un peu plus complexe que ça. Apple distribue un contenu qu’il favorise à faire émerger en créant les logiciels permettant de le faire. Une sorte de monstre hybride relevant à la fois de Carrefour et de Daucy en somme.

Apple, mon amour

Bien sûr, j’ai regretté la disparition de mon manuel. J’en ai beaucoup voulu à Apple de l’avoir supprimé sans le moindre préavis. D’un coup, d’un seul, le travail de plusieurs années venait à disparaître des étagères d’Apple (certes momentanément), parce que des mots étaient indésirables et un titre était désiré.

Un peu pénible, non ?

Mais j’ai aussi déploré que cette disparition soit l’occasion de taper sur Apple qui a, il est vrai, tendu le bâton pour se faire battre. Il était légitime de réagir et d’exprimer son rejet de telles pratiques. Je l’ai fait. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui l’ont fait. Je pense, entre autres, à Luc Benz, à toute l’équipe de Lyclyc et, naturellement, au Café pédagogique.

Mais je pense aussi à ceux qui sont restés muets, quand Apple a permis la diffusion de mon manuel, et qui se sont éveillés quand elle en a empêché la diffusion. Les mêmes n’ont pas salué le retour du livre sur le store. Mon manuel ne les intéressait pas, mais sa suppression oui. Plus précisément, les agissements d’Apple les intéressaient, le reste pas du tout. On a vu alors une kyrielle de libristes exprimer leur détestation d’Apple. Bon… Pourquoi pas ? Mais je regrette d’avoir été l’occasion de leur fournir des arguments.

Certes, à tout prendre, je suis heureux de voir que cela fait réagir, mais j’aurais aimé que l’on parle plus du manuel que de sa disparition.

Par ailleurs, je ne suis pas un paradoxe près. J’aime Apple, mais je me sens dans mon droit de lui dire que je ne l’aime pas quand elle se comporte comme elle l’a fait. Dont acte. Apple fait des choses extraordinaires, mais elle aussi capable du pire. Elle semble même parfois apprécier le pire. Peut-être alors sera-t-il temps de changer de crémerie si les choses empiraient… En attendant, je compose avec. Je prends mes précautions également. Il est temps de multiplier les supports, d’éviter d’être dépendant du bon vouloir de la seule pomme. Mon site est d’ailleurs là pour ça. Réalisé en HTML 5, il est lisible sur tout support.

iPad à l’école ou pas ?

Je disais que je n’étais pas à un paradoxe près. En voici un autre.

Il faut que je remercie Apple. Sans ses égorgillements, mon manuel n’aurait jamais connu une telle diffusion.

On m’a beaucoup reproché cet autre paradoxe, celui d’avoir réalisé un manuel se prétendant libre et gratuit pour iPad. Il faut dire que l’oxymore devait paraître scandaleux à certains.

J’aimerais quand même m’en expliquer une dernière fois, parce que des gens, dont la lecture a été hâtivement superficielle, m’ont qualifié de tous les noms.

Le manuel est libre. En tant que tel, il est partout où il peut être : sur mon site en HTML, en PDF, au format TXT, au format iBooks pour iPad. Je n’en ai pas eu le temps, mais j’en ferai un ePub. Il sera lisible partout, pour tous.

Vous pouvez le copier, le diffuser, le partager, le modifier. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c’est le vendre. Je m’y oppose catégoriquement. Mais cela doit être clair : être libre, c’est l’être aussi bien sur une distribution Debian que sur iPad. Je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas la liberté de mettre mon manuel où bon me semble, y compris dans cette pitoyable métaphore de la «prison dorée». Je peux aussi le photocopier, le lâcher par avion, le distribuer à la criée ou le réécrire en Ruby on rails (non, je plaisante, ça je ne peux pas). Être libre, ce n’est pas fuir Apple.

Il est gratuit. Ça, personne ne me le reproche. Enfin pas que je sache. Ah ! Si les éditeurs !

Il a été fait pour iPad. C’est une belle tablette. La meilleure à mon humble avis, celle pour laquelle il existe toute une pléiade d’applications que j’utilise quotidiennement pour moi, pour mes enfants, pour mes élèves. C’est celle-là que je voudrais voir mes élèves utiliser.

Et donc ?

Reste que tout cela m’a échaudé. Que faire maintenant ? Peut-on avoir confiance en Apple et monter des projets pour que des élèves soient équipés d’iPad ? Peut-on demander à des Conseils généraux d’investir dans ce type d’appareil ? L’Éducation nationale peut-elle travailler avec une telle entreprise ?

Oui, si Apple se comporte en partenaire. Un partenaire qui innove, et produit de belles et robustes machines. Un partenaire qui favorise la création en réalisant des programmes comme iBooks Author. Un partenaire qui diffuse vos œuvres. Un partenaire qui vous écoute, et vous prévient si le besoin s’en faisait ressentir. Au bout du compte, tout le monde sera content. Apple vendra ses iPad parce que les gens auront créé un contenu intéressant.

Non si Apple se comporte en un géant administrativement aveugle et vétilleux, lent et peu prolixe. Après un mois, Apple retire un manuel pour des raisons plus ou moins convaincantes. Peu soucieuse d’explications, elle se contente de vous signifier sans préavis que vous devez effectuer des changements. Le processus de validation est alors excessivement long. Les conséquences fâcheuses, détestables pour l’auteur voyant son œuvre disparaître, ne plus être lue, ne plus pouvoir être lue.

Mais, au moins les élèves seraient-ils ravis. Particulièrement, celui qui arrive en cours d’année à qui on dira : «Apple a retiré le manuel, je ne peux pas t’en donner tant qu’il n’aura pas été à nouveau validé».

Le mot de la fin ? Après avoir pas mal réfléchi, je ne vois pas comment je pourrais – dans l’état actuel des choses – faire mieux qu’avec iBooks Author. Je n’en ferai pas moins un ePub standard.