On sait que pour beaucoup de gens le débat sur la lecture s’articule autour de cette question : livre numérique ou livre papier ?

Pour ma part, reprenant la formule de Victor Hugo, j’affirme que ceci ne tuera pas cela. Les deux coexistent et l’on voit mal pourquoi une nouveauté (le livre numérique) aurait pour corollaire la disparition de l’ancien (le livre papier). Dans le cas contraire, on doit avoir une conception assez radicale de la culture… On a vu qu’internet n’avait pas tué la télé qui n’avait pas tué la radio qui n’avait pas tué la presse… Il en va de même de tout un tas de choses. Par exemple, la voiture, le train ou l’avion n’ont jamais détruit les autres moyens de transport que sont la marche ou le vélo. Et on comprend bien pourquoi et je ne vous ferai donc pas l’insulte d’une explication.

Il en va de même des livres parce que, outre des considérations purement subjectives qu’on ne saurait s’interdire de prendre en compte, de nouveaux modes de lecture peuvent n’avoir pas plus d’intérêt, dans certaines situations, que prendre l’avion pour aller chercher son pain dans la ruelle d’à côté.

Mais, dans certains cas précis, le numérique permet un mode de lecture nouveau que ne permettait pas le papier. C’est ce petit tour d’horizon que je vous propose. Cependant, je n’évoquerai pas tout ce qui peut entourer et parfois étouffer le texte, à commencer par l’image qui peut même devenir animée ou interactive, la vidéo, l’audio, les quiz, etc. Non, en fait, ce qui m’intéresse ici, c’est bien l’acte de lire en lui-même et surtout pas la débauche de moyens techniques qui vous éloigne du mot.

iBooks

Ma première expérience numérique de la lecture (j’entends par là celle d’un vrai livre) fut iBooks sur iPad. Je n’ai donc pas grand-chose d’un précurseur. Longtemps, mon horizon numérique a eu pour borne la littérature puisque l’accès à celle-ci était toujours cantonné au seul papier. En fait, je n’aimais pas lire sur l’écran de mon iPad. Le rétroéclairage devait être le coupable. Cependant, j’étais assez fasciné par les possibilités induites par le livre numérique.

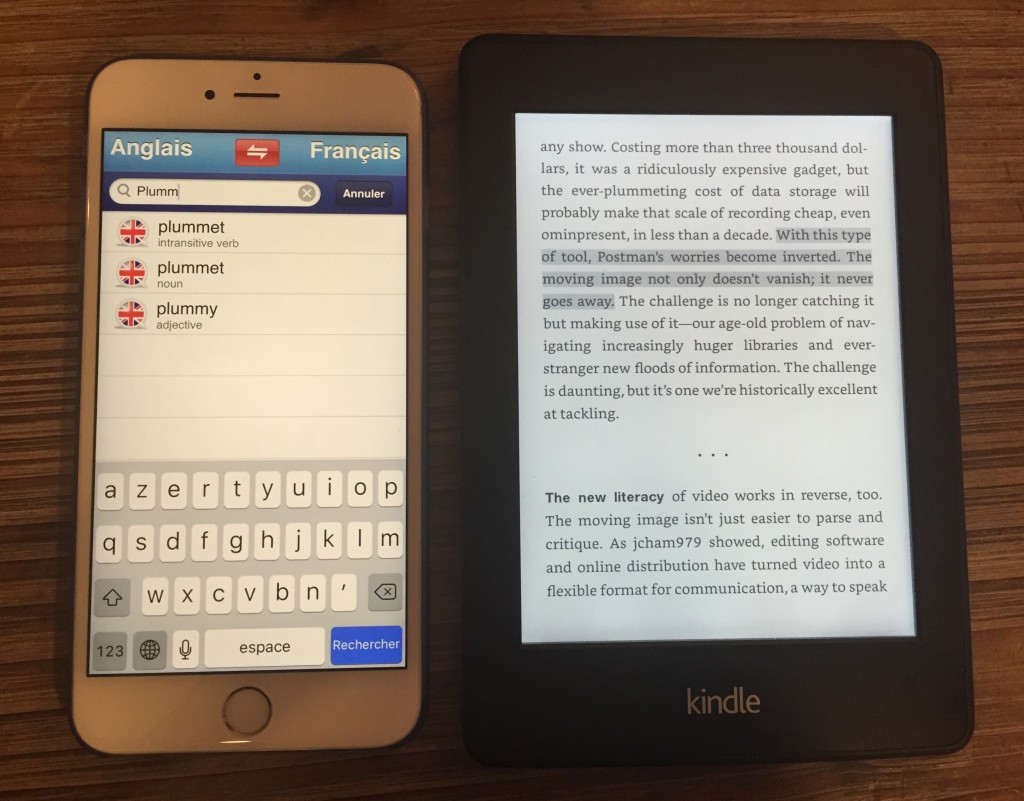

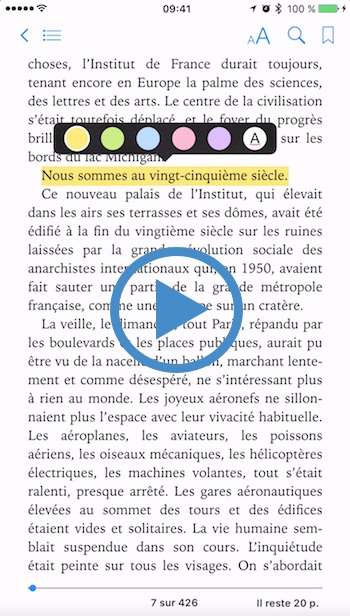

Surligner

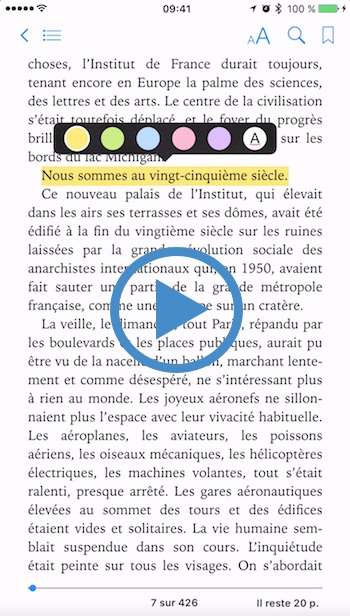

La première chose qui m’a plu était de pouvoir surligner le livre sans avoir à éprouver une once de culpabilité à ainsi barbouiller l’ouvrage puisque je pouvais ensuite tout effacer. La multiplicité des couleurs offre une option intéressante d’exploitation en classe, une fois l’iPad branché sur un vidéoprojecteur.

Noter

Plus personnelle est la possibilité de prendre des notes dans la marge. Annoter un livre (de même que mettre un marque-page) n’est donc pas l’apanage du papier. Là aussi, je trouve qu’une exploitation scolaire de la note pourrait être envisagée : l’élève peut répondre aux questions du manuel directement sur le livre. Il peut même envoyer ses réponses à l’enseignant.

Partager

Les fonctions de partage permettent également de diffuser mais à plus vaste échelle puisque l’on peut, par exemple, tweeter un passage qui vous a séduit. Il est aussi possible d’archiver tel ou tel passage dans son application préférée de prise de notes. Encore que pour ma part, je fais des captures d’écran des passages qui m’ont intéressé. Et comme une application comme Evernote (OCR oblige) est capable de chercher du texte dans une image, cela ne pose aucun problème à cette méthode d’archivage qui s’est imposée à moi je ne sais trop comment.

Peut-être parce que certains livres protégés par des DRM ne facilitent pas vraiment l’option de partage. Tout comme celle du copier/coller parfois purement et simplement désactivée. Cette ablation technique me fait en général considérer que le piratage est préférable à la légalité qui ne vous permet pas de faire des choses très simples comme copier un extrait que je voudrais par exemple donner à mes élèves. Heureusement il existe plusieurs solutions comme les OCR.

Le dictionnaire intégré

N’était-ce la limitation aux dictionnaires intégrés au système, cet accès tient du génie. A-t-on jamais déploré d’avoir à quitter l’ouvrage lu pour chercher un mot dans le dictionnaire ? Ici, tapoter sur un mot fait apparaître une sorte de petit pop-up contenant le sens du mot. Une intégration du Robert, d’Antidote ou du TLFi me comblerait de bonheur.

Ce qui est amusant, c’est que le dictionnaire s’adapte à chaque langue. Vous lisez en Anglais ? Le dictionnaire sera anglais. Vous lisez en Allemand ? Le dictionnaire sera allemand. Et la même chose en Grec, Italien, Japonais, etc.

J’utilise aussi cette fonctionnalité pour chercher un peu tout et n’importe quoi, en tout cas quelque chose qui ne sera pas dans le dictionnaire. En ce cas, notre petit pop-up me proposera de « Rechercher sur le web » et j’accèderai à une requête Google déjà toute prête.

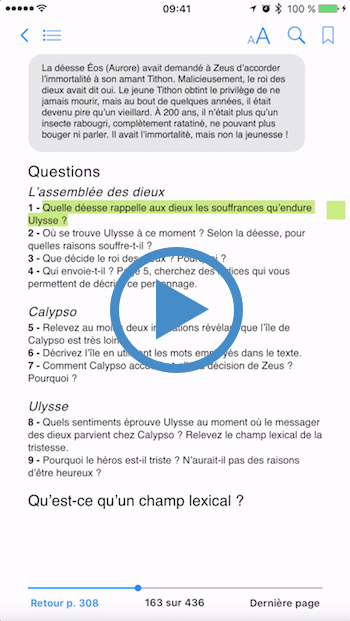

Prononcer

Cette fonction doit tout d’abord être activée dans les Réglages (> Général > Accessibilité > Parole > Énoncer la sélection). Elle permet de faire lire le texte à voix haute par le système.

C’est une fonction qui s’adresse aux personnes dont la vue ne permet pas de bien lire le texte même en agrandissant la police (possibilité que je n’ai pas même évoquée tant nous y sommes dorénavant accoutumés).

Évidemment nous pouvons avoir des élèves qui ont ce handicap. On peut être confronté aussi à des élèves rencontrant des difficultés de lecture et qui suivront d’autant mieux la lecture que les mots automatiquement lus sont également surlignés.

Mais je recours moi-même à cette fonction dès lors que je lis un texte en anglais et que je veux m’assurer de la prononciation de tel ou tel mot. De plus, il est vraiment amusant de constater qu’un livre devient littéralement audible. Bien sûr, cela n’a rien à voir avec l’audiobook ; ça n’a rien de commun avec les beaux enregistrements que de bons lecteurs, acteurs et même auteurs ont fait de tel ou tel chef-d’oeuvre, mais disons que ça dépanne.

La recherche

Cette fonction m’a littéralement transporté de bonheur quand je l’ai découverte. Un peu comme le crtl / cmd + f dans une page web ou un document long comme le bras.

Sélectionnez un mot, tapotez sur Rechercher et vous avez toutes les occurrences du mot dans le livre. C’est magique !

En fait, j’utilise le plus souvent cette fonction en tapotant sur la loupe en haut à droite. Essayez et voyez comme il est aisé de retrouver un passage qui vous intéressait et dont vous aviez oublié l’emplacement !

D’autres applications de lecture

Vous vous souvenez que je vous disais avoir peu goûté au plaisir de la lecture sur iPad avec iBooks ? C’était en raison de l’éclairage qui m’agressait fortement les yeux et, la nuit, c’était bien pire, même quand la luminosité était au minimum. Et ce n’était pas le mode nuit qui m’apportait un soulagement parce que l’idée même de lire un texte blanc sur fond noir me paraissait farfelue.

Google Play Livres

En revanche, j’ai beaucoup apprécié le réglage de la luminosité, laquelle baissait automatiquement en fonction de l’heure. Et cette baisse s’accompagnait d’une diminution de la lumière bleue au profit de tons plus chauds, tirant sur le jaune. Cela occasionnait moins de fatigue oculaire. L’une des applications le permettant est Play Livres, l’app de Google. Mais avec l’introduction d’iOS 9.3 et la généralisation de ce réglage à l’ensemble du système, on peut profiter de cette fonction partout. Je l’ai même adoptée sur mon Mac avec flu.x.

Une autre fonction assez amusante de Play Livres est l’option de traduction. Celle-ci s’avère assez efficace.

Quoi qu’il en soit, les deux apps (Google Play et iBooks) offrent des fonctions assez similaires et ne vous obligent à choisir entre elles que si vous optez pour l’un ou l’autre des magasins (je n’ose dire librairie) que proposent les deux concurrents.

Kindle

J’ai trouvé dans la concurrence une autre application : Kindle d’Amazon. Mais avant de vous donner les raisons assez évidentes de mon utilisation de cette application, il faut vous dire un mot de ma liseuse, que j’ai adoptée assez tard.

La Kindle

C’est en effet avec la liseuse que je suis devenu un lecteur numérique. Moi qui croyais que la liseuse était une anomalie dans un marché largement occupé par les tablettes ! Un appareil un peu suranné dont le premier modèle était apparu… en 2007 ! Je la voyais comme une tablette amputée de nombreuses fonctions et je ne voyais pas que ce petit appareil léger, relativement peu cher, permettait au lecteur de se concentrer sur le seul texte et ce sans se détruire les yeux avec le rétroéclairage un peu trop violent des tablettes.

Parlez-moi d’amour

En fait, c’était le début d’une longue histoire d’amour, et d’un progressif éloignement du livre papier. À force de lire sur ma liseuse, je trouve que le livre (disons traditionnel, mais ça ne veut tellement rien dire si l’on pense à ses multiples métamorphoses, du volumen au codex) a pour lui plusieurs inconvénients :

- son poids,

- ses pages qui ne tiennent pas et qui se rabattent,

- l’ombre de la main (ou simplement toute ombre résultant de la position du livre par rapport à la lumière) sur la page

- la nécessité d’avoir un éclairage pour lire (c’est tout bête mais avec la liseuse, j’ai fini par oublier que j’avais besoin d’une source de lumière pour lire),

- l’encre qui s’efface (du moins celle de ces affreux livres de poche)

- les traces de doigt ou de tout ce que vous pouvez manipuler lors de votre lecture (allant de la nourriture au cérumen, en passant par les crottes de nez…)

- le papier de mauvaise qualité (car les lecteurs ne sont pas tous assez fortunés pour se payer de beaux livres imprimés sur du vélin).

En revanche, force est de constater qu’avec une liseuse, on perd plusieurs choses :

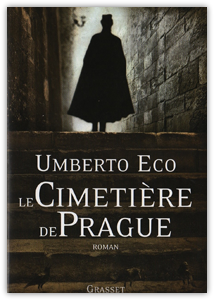

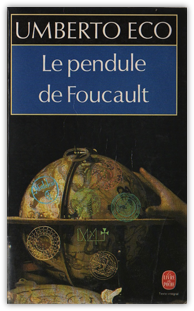

- on voit moins la couverture et on mémorise donc moins bien le nom de l’auteur ;

- on perd la conscience de l’épaisseur du livre et de l’endroit où l’on se situe. Avec une liseuse, on peut ainsi très facilement se trouver tout surpris d’être à la fin (spécialement quand une partie du pourcentage comprend diverses choses comme une postface ou un sommaire). Mais ce n’est pas sans procurer quelque nouvelle émotion littéraire tant on est déconcerté de se trouver à la dernière page sans que rien ne nous y ait préparé. Cela dit, il est facile d’afficher la barre de progression, et de voir où on se trouve, mais je n’utilise que fort peu cette possibilité.

J’apprécie aussi de pouvoir accéder instantanément au livre désiré. Je n’ai pas même besoin de lever mes fesses pour lire le dernier prix Goncourt. Certains trouveront que c’est un défaut. C’est affaire de point de vue. Pour moi qui ai habité dans des lieux où la culture était peu accessible, j’y ai vu un net avantage.

Et puis même si on peut trouver à redire sur les livres et sa vente qui s’apparente davantage à de la location, il faudra quand même reconnaître qu’une application comme Calibre vous débarrasse bien facilement des DRM indésirables.

Bien sûr, on retrouve toutes (ou la plupart) des fonctionnalités susmentionnées, mais il en est d’autres que je suis toujours surpris de n’avoir toujours pas trouvé chez Apple.

Word Wise

Cette option favorise l’apprentissage de la langue dans laquelle vous lisez. Elle est certes perfectible, mais elle permet d’afficher des définitions au-dessus des mots, en filigrane en somme.

On peut même enregistrer le vocabulaire recherché dans le dictionnaire. On se retrouve alors avec un nouveau livre contenant les mots ayant fait l’objet d’une recherche. Très pratique pour réviser, une fois la lecture terminée.

Le navigateur intégré

Il m’est arrivé de constater que le lecteur que j’étais devenu ne lisait plus un livre à la fois mais plusieurs. En fait, de nombreuses fois, il m’est arrivé d’être étonné par un mot de l’auteur ou de ressentir le besoin de vérifier la validité d’une information et je le faisais en utilisant le navigateur intégré. C’est un accès à Wikipédia que nous avons ainsi et, comme le dictionnaire intégré, il permet d’effectuer des recherches assez facilement et rapidement.

Passages les plus surlignés

Certains n’aiment pas. Je trouve ça assez amusant. On peut afficher les passages les plus surlignés par les autres lecteurs. Ainsi, au cours de votre lecture, vous voyez que tel passage a été souligné tant de fois.

Il m’est arrivé de relire deux fois un passage que d’autres avaient souligné. Je n’y avais tout d’abord pas prêté attention puis, constatant que le passage avait été souligné, je me suis dit que peut-être je n’avais pas été assez attentif.

Autres fonctionnalités

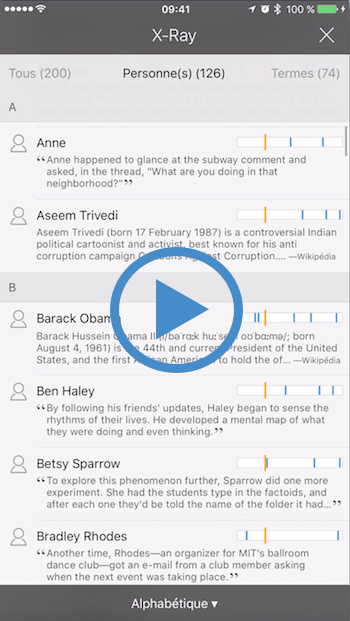

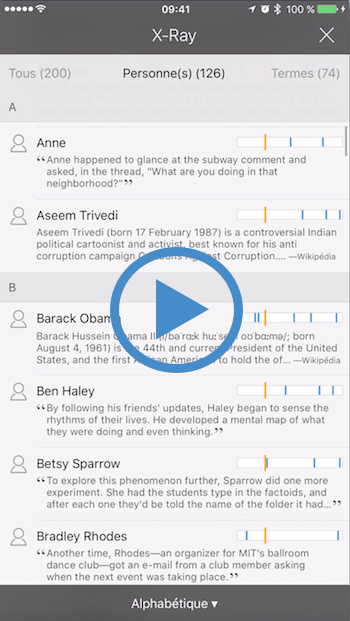

La fonction X-Ray est typiquement du type de celle qui aurait changé ma vie d’étudiant.

Comme l’indique Amazon :

La fonction X-Ray permet d’explorer la structure d’un livre sur le Kindle Touch, ses idées essentielles, les personnages ou les thèmes.

Par exemple, cela vous permet d’accéder à tous les emplacements où le personnage untel apparaît. L’ensemble des personnages peut alors être affiché par ordre alphabétique mais aussi par ordre d’apparition ou encore par ordre de pertinence. De même avec les principaux thèmes du livre, ce qui facilite les révisions en vue d’un examen ou un concours.

Malheureusement cette fonction ne se trouve pas dans tous les livres, et de surcroît elle ne se trouve que dans les livres écrits en anglais.

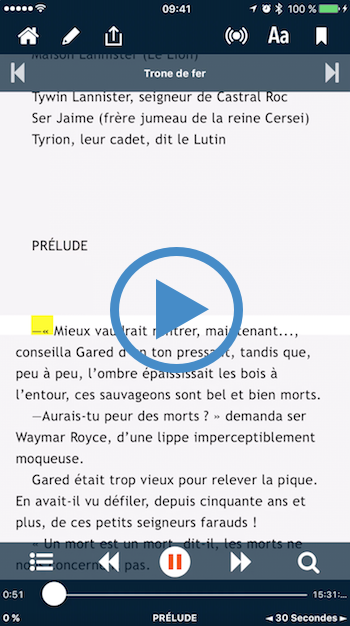

Il y a d’autres options que je n’ai jamais essayées comme Kindle FreeTime qui consiste à créer un profil, à ajouter des livres et créer des défis, des objectifs de lecture pour inciter les enfants à lire. D’autres que j’utilise assez peu comme l’option send to Kindle. Mais je goûte assez la synchronisation de tous les appareils. Je commence un livre sur la Kindle laissée sur la table de nuit. Je peux reprendre dans la journée la lecture sur l’app Kindle installée sur mon iPhone, qui lui a le bon goût de n’avoir pas été oublié sur ladite table de nuit. Voilà pour la justification d’une troisième app dédiée à la lecture.

Mais pourtant j’en ai deux autres.

D’autres manières de lire

Je suis assez étonné de voir à quel point l’expérience de la lecture peut revêtir d’étranges formes, de constater à quel point le numérique peut aider ceux qui peinent à lire comme ceux qui veulent lire davantage.

Voice Dream Reader

Voice Dream Reader lit vos textes (PDF, ePub), vous permet même d’aller en rechercher sur Gutenberg. Ce n’est pas une application de lecture de livres audios. Cela correspond plutôt à la fonction Prononcer évoquée ci-dessus, ce qu’on appelle aussi plus souvent, en Anglais, text-to-speech. À ceci près qu’un large choix de voix vous est proposé (enfin vendu). On peut donc obtenir quelques voix (mais surtout en Anglais) moins « robotiques » que celle intégrée à iOS.

Cette application prend tout son sens dans le domaine de l’éducation puisqu’un élève peut suivre la lecture (les mots sont surlignés) mais, en plus, il dispose de polices comme Dyslexie ou OpenDyslexic.

Cependant, on peut l’utiliser dans certains cas bien précis : faire lire le livre qui vous passionne dans la voiture (avec un iPhone branché sur l’autoradio par exemple) ou encore pour « faciliter » la lecture. En effet, un ami me confiait récemment qu’il utilisait la fonction text-to-speech parce qu’il avait tendance, au cours d’une lecture « normale », à vagabonder dans ses pensées et à perdre le fil (vous savez quand vous continuez à lire mais que quelques lignes ou pages plus loin, vous vous apercevez que vous n’avez rien retenu). Au moins, avec une telle fonction, cet ami me disait retenir quelque chose même quand son imagination battait la campagne. Son esprit gardait toujours une trace non pas du texte lu, mais du texte entendu.

Litz

C’est un autre ami qui m’a parlé de Spritz, une application qui utilise le Rapid Serial Visual Presentation. Concrètement, l’application n’affiche qu’un mot à la fois contenant une lettre rouge censée fixer votre attention en un point précis. Cette méthode doit pouvoir vous apprendre à lire très vite. Elle n’est pas nouvelle et date des années 70.

Vous trouverez une flopée d’applications utilisant cette méthode. J’ai pour ma part retenu Litz pour sa capacité à lire des ePubs. Mais il faut bien reconnaître que ce n’est pas la solution la plus plaisante (en tout cas pour moi qui lit et aime à lire lentement). Cependant, pour des textes plus courts, de ces articles qui ont donné naissance au terme « infobésité », une telle façon de lire peut vous permettre d’entamer votre course contre la montre des textes à lire dans la journée.

Conclusion

J’ai omis de nombreuses choses dans cet article, comme les livres enrichis, mais il faudrait aussi traiter du corollaire de la lecture numérique et de l’activité de tri, de conservation et d’archivage de ses propres notes de lecture, évoquer le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion des livres (comme Goodreads par exemple), etc.

Je m’en voudrais de faire croire que ce tour d’horizon de l’état de la lecture numérique en ce début de siècle soit une injonction à lire sur tablette ou liseuse. Ce n’est pas du tout mon propos et j’ajouterai que le livre papier reste un support on ne peut plus agréable et occasionne une déconnexion reposante (n’était-ce le smartphone ou la tablette qui traînent à côté). Quand on me prête ou me donne un livre papier, je ne boude pas mon plaisir et je le prends d’autant plus volontiers que ce livre a une histoire que n’aura jamais un fichier électronique. Récemment, j’ai été ému en tombant sur un livre ayant appartenu à mon grand-père décédé il y a peu et frappé du sceau de son ex-libris. Mais ne soyons pas trop sentimentaux avec ces objets que sont les livres. Mon grand-père s’en débarrassait volontiers, et les bouquinistes sont pleins de ces orphelins dont les gens se détachent par paquets.

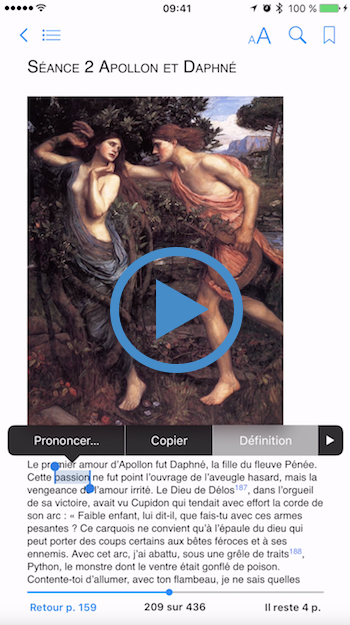

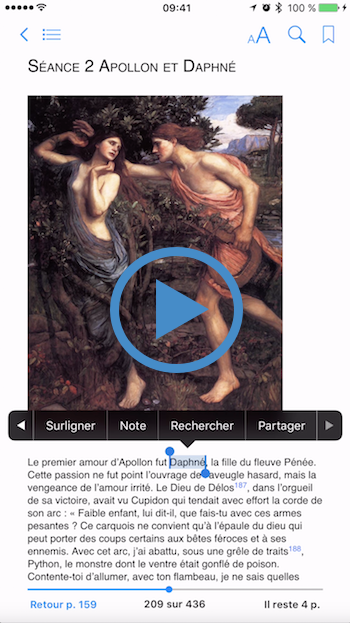

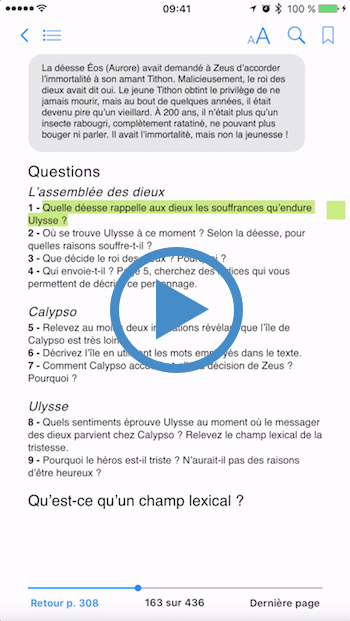

Au reste, on voit bien que même le traditionnel papier peut devenir numérique ou plus précisément un support numérique avec la réalité augmentée. C’est ce que j’essaie de faire avec les fiches de lecture que je demande à mes élèves de réaliser : une fiche tripartite on ne peut plus conventionnelle est réalisée et une fois celle-ci corrigée, elle est lue par un élève qui est filmé. Ce petit travail vidéo est alors convoqué par le truchement de la réalité augmentée quand un élève braque son smartphone au CDI sur la couverture d’un livre pour lequel une fiche de lecture a été réalisée (l’exemple ci-dessus a été fait avec une Kindle mais il peut naturellement être fait avec un livre papier).

Ainsi même l’ancien et le nouveau se rejoignent et c’était bien là tout le sens de mon propos. Cependant, il me semble que l’activité de la lecture, avec le numérique, s’est complexifiée. Assurément, elle s’est au moins diversifiée. Mais ce qui amusant, c’est que cette complication s’est accompagnée d’une simplification de certains processus : l’accès à l’encyclopédie, aux dictionnaires, à l’annotation, à l’archivage, au partage… Il en a de la chance, l’homo numericus !