Lectures estivales

La Disparition de Josef Mengele

La Disparition de Josef Mengele d’Olivier Guez est un roman paru en 2017 chez Grasset et ayant reçu le prix Renaudot.

La Disparition de Josef Mengele d’Olivier Guez est un roman paru en 2017 chez Grasset et ayant reçu le prix Renaudot.

Le livre n’est pas particulièrement bien écrit. Je n’ai pas tellement aimé le récit au présent qui m’a donné davantage l’impression de suivre un documentaire sur France 2 que de lire un récit, mais le livre est porté par une histoire terrible, celle du médecin que l’on a surnommé l’ange de la mort dans le camp d’Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, le livre raconte sa fuite en Amérique du Sud.

Alors qu’Adolf Eichmann (nous en avions parlé en classe quand nous avons travaillé sur La Mort est mon métier) est capturé par le Mossad (les services secrets israéliens) à Buenos Aires, Mengele fuit à à Buenos Aires également en passant par le Paraguay ou le Brésil. C’est passionnant. On y croise Juan et Évita Peron et l’on comprend comment des nazis ont pu trouvé refuge à l’étranger échappant pour certains à la justice.

Jetez un œil, à la fin, sur la partie Source et bibiolgraphie, une vraie mine pour qui est intéressé par le sujet. On y trouvera mention, entre autres, de HHhH de Laurent Binet (2010) ou des Mémoires des époux Klarsfeld. D’autres ouvrages sont plus inattendus comme La Chambre noire de Longwood de Jean-Paul Kauffmann (1997). Lisez absolument ce dernier si vous vous intéressez à Napoléon vivant ses derniers jours.

Lire La Disparition de Josef Mengele

La lamentation du prépuce

La lamentation du prépuce de Shalom Auslander est un livre drôle. Il l’est d’autant plus que son sujet est terrible : celui d’un jeune juif orthodoxe « victime de violences théologiques » et qui rejette le poids des contraintes religieuses (les interdits alimentaires, le Shabbat, les tenues vestimentaires, etc.) et surtout le Dieu rancunier et menaçant de la Torah.

La lamentation du prépuce de Shalom Auslander est un livre drôle. Il l’est d’autant plus que son sujet est terrible : celui d’un jeune juif orthodoxe « victime de violences théologiques » et qui rejette le poids des contraintes religieuses (les interdits alimentaires, le Shabbat, les tenues vestimentaires, etc.) et surtout le Dieu rancunier et menaçant de la Torah.

Quand il était petit, voici comment ce dieu lui était présenté : « Lorsque nous obéissions à ce qu’il avait édicté, cet homme [Dieu] nous aimait bien. Il nous aimait tellement qu’il tuait tous ceux qui ne nous aimaient pas. Mais si nous n’obéissions pas, alors il ne nous aimait pas. Il nous détestait. Parfois, il nous haïssait tellement qu’il nous tuait ; parfois, il laissait d’autres gens nous tuer. C’est ce que nous appelons les jours de fête : à Pourim, nous nous souvenons de la fois où les Perses ont essayé de nous tuer ; à Pessah, nous nous souvenons de la fois où les Égyptiens ont essayé de nous tuer ; à Hanoukka, nous nous souvenons de la fois où les Grecs ont essayé de nous tuer. »

Ce livre paru en 2008 est en fait un récit autobiographique qui commence avec l’annonce de la naissance du fils de Shalom Auslander lequel voit ce bonheur comme un malheur potentiel. En effet, Auslander vit dans la terreur que Dieu puisse le punir à tout moment pour chaque manquement dont il pourrait se rendre coupable. Forcé de louer ce dieu terrible, il se sent pris (comme il le dit à propos d’un autre personnage) « d’une sorte de syndrome de Stockholm métaphysique ». Le Dieu auquel il croit, « toujours furieux, toujours assoiffé de vengeance, toujours — éternellement — en pétard », ne saurait manquer de lui reprendre ce bonheur qui s’annonce. S’ensuit alors une narration mêlant souvenirs et réflexions qui pourraient n’être qu’une « lamentation » et qui est en fait un discours amusé et amusant sur la religion.

Cette narration tourne au dialogue (« Je m’étais mis à parler avec lui comme s’il avait existé pour de vrai », « Je Lui faisais des doigts d’honneur ») et évoque les épisodes marquants de la vie de l’auteur. Les souvenirs d’enfance sont particulièrement drôles (les colères paternelles, les hot-dogs mangés en cachette, les magazines pornographiques, les cigarettes, les mensonges...). Il s’achève avec ce qui est un « exode à rebours », une fuite du jeune homme hors du milieu familial et de ses contraintes religieuses.

Lire La lamentation du prépuce

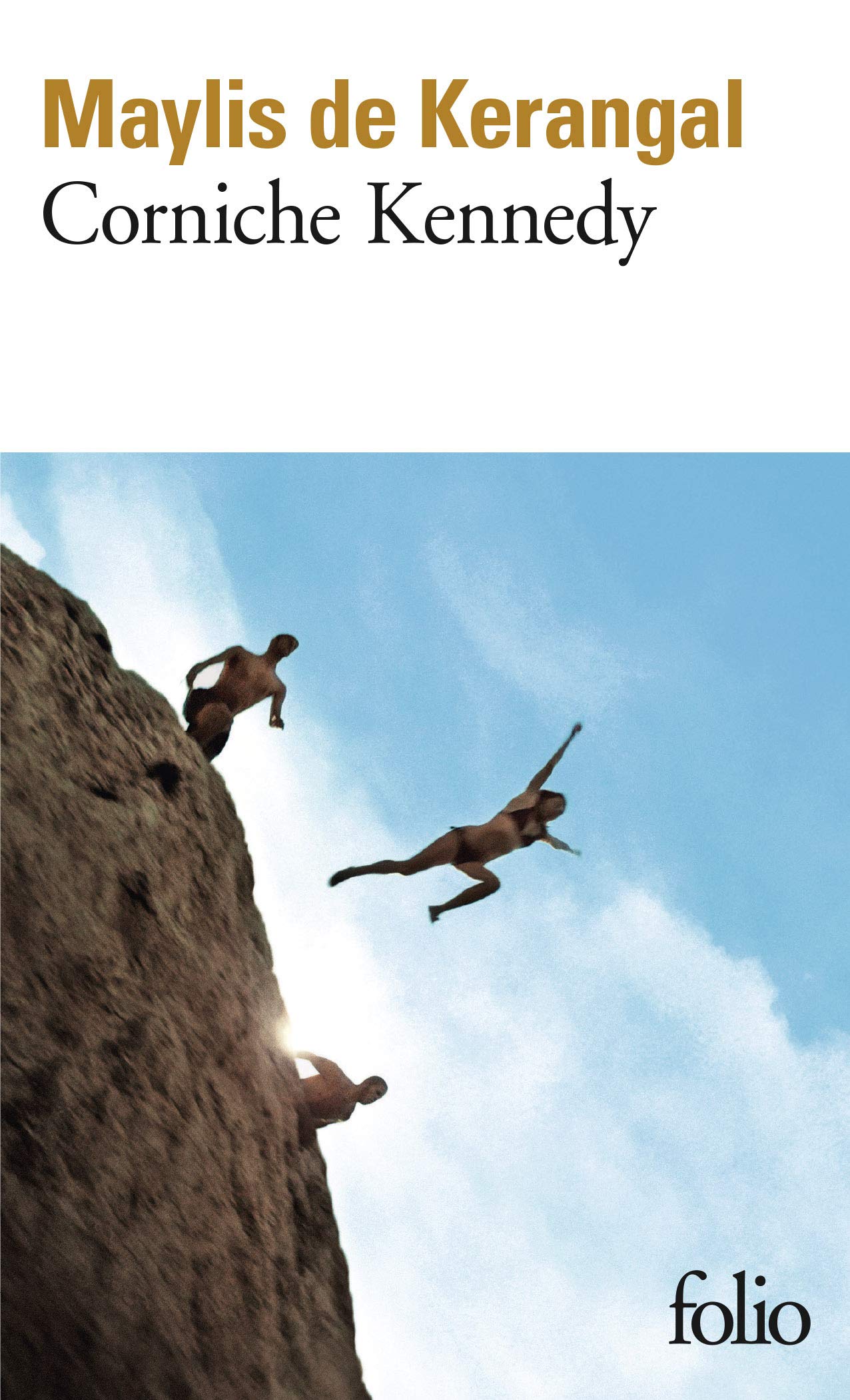

Corniche Kennedy

Voilà un livre que j’avais décidé de lire depuis un moment. C’est désormais chose faite, et j’ai beaucoup aimé. Les premières pages m’ont immédiatement séduit.

Voilà un livre que j’avais décidé de lire depuis un moment. C’est désormais chose faite, et j’ai beaucoup aimé. Les premières pages m’ont immédiatement séduit.

L’écriture est dense. Elle laisse entendre une voix que l’on a envie d’écouter. On a envie de suivre ce récit qui donne au réel une épaisseur insoupçonnée évoquant un « ils » que d’aucuns verront comme « des p’tits cons », mais que l’on peut tout autant percevoir comme « des seigneurs ». Ce « ils », ce sont pour la plupart de jeunes collégiens issus des banlieues défavorisées qui viennent sur la corniche tromper leur oisiveté, leur ennui et sauter dans l’eau sur divers promontoires. Le premier est situé à trois mètres au-dessus de la mer, le second à sept mètres (on l’appelle le Just do it), le troisième (le Face To Face) est situé à douze mètres...

Le récit alterne les chapitres consacrés à cette bande de jeunes qui voue ses journées d’été aux sauts réellement périlleux et les chapitres consacrés à Sylvestre Opéra, un policier malheureux et alcoolique chargé de la surveillance du littoral. Leur histoire se mêle sans que l’on sache jamais si le livre va tourner à la tragédie, et on se prend à penser que le quotidien désœuvré recèle quelque beauté, un peu comme chez Nicolas Mathieu et Leurs enfants après eux. La sociologie fraye avec la littérature depuis si longtemps !

Toutefois, et paradoxalement, le style de l’auteure m’exaspérait souvent autant qu’il me plaisait. Je le trouvais parfois inutilement chargé, lourd d’adjectifs, accumulant l’énumération, malmenant la ponctuation, supprimant sans vergogne les déterminants (« pupille millénaire dans figure de treize ans »). Tout ou presque y est prétexte à métaphore (parfois double comme dans la proposition « le bruit si particulier de son moteur truqué, lequel se fane dans le flot des véhicules), mais on s’en accommode et on l’apprécie. Ce livre m’a fait penser à une sorte de pâtisserie un peu grasse ou sucrée mais si délicieuse.

Évidemment, le récit est celui de l’exode de l’enfance hors du foyer familial, du rassemblement et de l’exclusion, de la transgression, du passage à l’âge adulte. Encore une fois : c’est un très beau livre.

Couleurs de l’incendie

Je viens de finir Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre dont le beau titre est emprunté au poème « Les Lilas et les Roses » de Louis Aragon.

Je viens de finir Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre dont le beau titre est emprunté au poème « Les Lilas et les Roses » de Louis Aragon.

Dire que j’avais aimé Au revoir là-haut est un euphémisme pour lequel j’ai aujourd’hui encore un peu de mal à mesurer la pertinence. Je venais de finir Vernon Subutex dont la lecture me sert désormais de baromètre littéraire et qui m’a permis d’en fixer le degré zéro. Après ça, le roman de Lemaitre me paraissait forcément génial. Je le relirai, mais je suis convaincu d’avance que l'incipit du premier volet qu’est Au revoir là-haut tenait assurément du génie. La suite était plus facile à lire, tenant davantage du roman-feuilleton, trahissant à page régulière la dette de l’auteur à l’égard du « maître Dumas ».

Mais comment donner une suite à un tel roman ? Comment garder dans ses rets le lecteur ayant découvert l’histoire improbable de ce couple formé par Albert Maillard et Édouard Péricourt, jeune homosexuel (pensez aux flamboyants Charlus, Alexandre...) et gueule cassée imaginant dans son désespoir une incroyable arnaque aux monuments aux morts ?

À proprement parler, ce n’est pas une suite. Couleurs de l’incendie reprend là où l’histoire s’est arrêtée. Ignorant superbement le personnage d’Albert Maillard, le romancier poursuit son récit avec la famille Péricourt, avec Madeleine précisément, la sœur d’Édouard. C’est un Edmond Dantès féminin. D’ailleurs, le roman conçu en deux parties prévient : « Pour que les dieux s’amusent beaucoup, il faut que le héros tombe de haut. » Et la pauvre Madeleine tombe de haut. Trahie par ses proches, elle fomente une vengeance qui occupe toute la deuxième partie intitulée 1933 et dont la couleur est celle de ce feu qui s’apprête à incendier le monde entier. L’incendie, c’est la crise financière. C’est le fascisme. C’est la montée d’Hitler. C’est aussi une situation qui n’est pas sans rappeler la nôtre (« La dette du pays inquiétait les économistes, qui angoissaient les politiques, qui, à leur tour, culpabilisaient les citoyens »).

Comme Instagram ne me permettra pas de continuer beaucoup plus loin, abrégeons. J’ai beaucoup d’admiration pour l’auteur. Pour autant, je n’ai pas particulièrement aimé son livre. C’est une belle construction. C’est à la fois simple et savant. C’est parfois beau, souvent intéressant. Mais je n'ai rien éprouvé de semblable à ce que j’ai ressenti en lisant Au revoir là-haut, malgré les beaux personnages de Paul ou de Solange Gallinato. Je suis même un peu déçu. J’attends tout de même le dernier volet Miroir de nos peines. Je le lirai avec une gourmandise restée intacte.

L’Art de perdre

Je profite de ce dimanche pour parler un peu de L’Art de perdre d’Alice Zeniter, ma dernière lecture estivale avant la rentrée (laquelle ne m’a pas vraiment permis de prendre le temps d’en dire quelques mots). Écrire que le livre m’a plu serait un bel euphémisme. En fait, je crois qu’un livre ne m’avait pas remué à ce point depuis, peut-être, Michel Tournier et son Gaspard, Melchior et Balthazar. Probablement pas grand-chose de commun entre les deux ouvrages, si ce n’est — pour des raisons diverses — l’impérieuse nécessité du départ. Dans L’Art de perdre, il s’agit d’une famille de harkis devant quitter l’Algérie en 1962.

Je profite de ce dimanche pour parler un peu de L’Art de perdre d’Alice Zeniter, ma dernière lecture estivale avant la rentrée (laquelle ne m’a pas vraiment permis de prendre le temps d’en dire quelques mots). Écrire que le livre m’a plu serait un bel euphémisme. En fait, je crois qu’un livre ne m’avait pas remué à ce point depuis, peut-être, Michel Tournier et son Gaspard, Melchior et Balthazar. Probablement pas grand-chose de commun entre les deux ouvrages, si ce n’est — pour des raisons diverses — l’impérieuse nécessité du départ. Dans L’Art de perdre, il s’agit d’une famille de harkis devant quitter l’Algérie en 1962.

Le livre est tripartite : d’abord l’histoire d’Ali, dont le récit emprunte ses effets au merveilleux (rien que le nom...), puis celle de son fils Hamid dont le récit sera celui de l'immigration et enfin celle de sa fille, Naïma dont le regard et la volonté de comprendre une histoire que le poids du silence rend indéchiffrable unifie le récit (c’est elle la narratrice). Ce livre est donc l’histoire familiale de ceux qui ont dû quitter l’Algérie pour devenir ce qu’ils étaient déjà, c'est-à-dire des français.

C’est franchement le plus beau livre que j’ai lu sur l’immigration (je garde en mémoire ce passage : « — Je veux retrouver mes racines. — Les miennes, elles sont ici, dit Hamid. Je les ai déplacées avec moi. C’est des conneries, ces histoires de racines. Tu as déjà vu un arbre pousser à des milliers de kilomètres des siennes ? Moi j’ai grandi ici alors c’est ici qu’elles sont »). C’est un livre terrible contant une histoire rarement contée, celle d’une Algérie si proche et si méconnue, c’est aussi l’histoire d’individus tiraillés qui ont dû faire l’apprentissage de l’art de perdre (c’est, par exemple, venir d’un pays sans lui appartenir), et c’est merveilleusement émouvant. C’est drôle aussi. Lisez !