Séance 2 SF, fantasy, fantastique, merveilleux ?

Consignes

Voici, dans le désordre, quatre extraits :

- Un conte merveilleux

- Un extrait d’heroic fantasy

- Un extrait de science-fiction

- Un conte fantastique

- Lisez attentivement chaque extrait.

- Pour chacun d’eux, donnez son genre : s’agit-il d’un conte merveilleux, d’un roman d'heroic fantasy, d’un roman de science fiction ou encore d’un conte fantastique ?

- Justifiez votre réponse en l’expliquant et en vous appuyant sur des exemples précis.

- En vous documentant (voir ressources ci-dessous), tentez de définir brièvement (cinq lignes maximum) chacun de ces genres. Votre définition doit absolument fournir au moins quatre caractéristiques du genre. Si vous ne souvenez pas de ce qu’est un genre, reportez-vous à cette brève définition.

Ressources

- La fantasy ou heroic fantasy sur Wikipédia

- Le conte

- Le fantastique sur Vikidia (article simple) ou Wikipédia (plus complexe mais plus riche)

- La science-fiction sur Vikidia (voir également l’article Qu'est-ce que la science-fiction ?)

Les quatre extraits

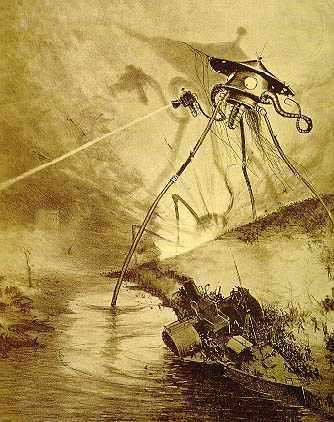

1. La guerre des mondes

I

À la veille de la guerre

Personne n’aurait cru dans les dernières années du dix-neuvième siècle, que les choses humaines fussent observées, de la façon la plus pénétrante et la plus attentive, par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles ; que, tandis que les hommes s’absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d’aussi près peut-être qu’un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d’eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de-ci de-là par le monde, vaquant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière.[...] Personne ne donnait une pensée aux mondes plus anciens de l’espace comme sources de danger pour l’existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l’idée de vie à leur surface comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus les habitants de la Terre s’imaginaient-ils qu’il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux, et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire. Cependant, par-delà le gouffre de l’espace, des esprits [...] considéraient cette terre avec des yeux envieux, et lentement et sûrement faisaient des plans contre nous. Et dans les premières années du vingtième siècle vint la grande désillusion.

Herbert George Wells, La guerre des mondes, Livre premier L'Arrivée des martiens, chapitre I À la veille de la guerre)

2. « Le fidèle Jean »

Il était une fois un vieux roi qui tomba malade. Sentant qu'il allait mourir, il fit appeler le fidèle Jean : c'était son plus cher serviteur, et on le nommait ainsi parce que toute sa vie il avait été fidèle à son maître. Quand il fut venu, le roi lui dit : « Mon fidèle Jean, je sens que ma fin approche, je n'ai de souci qu'en songeant à mon fils ; il est encore bien jeune ; il ne saura pas toujours se diriger ; je ne mourrai tranquille que si tu me promets de veiller sur lui, de l'instruire de tout ce qu'il doit savoir, et d'être pour lui un second père.

— Je vous promets, répondit Jean, de ne pas l'abandonner ; je le servirai fidèlement, dût-il m'en coûter la vie.

— Je peux donc mourir en paix, dit le vieux roi. Après ma mort, tu lui feras voir tout le palais, toutes les chambres, les salles, les souterrains avec les richesses qui y sont renfermées ; seulement tu ne le laisseras pas entrer dans la dernière chambre de la grande galerie, où so trouve le portrait de la princesse du dôme d'or. Car, s'il voit ce tableau, il ressentira pour elle un amour irrésistible qui lui fera courir les plus grands dangers. Tâche de l'en préserver.

Le fidèle Jean réitéra ses promesses, et le vieux roi, tranquille, posa sa tête sur l'oreiller et expira.

Contes choisis des frères Grimm, traduit de l’allemand par Frédéric Baudry

3. « La morte »

Alors un désir bizarre, fou, un désir d’amant désespéré s’empara de moi. Je voulus passer la nuit près d’elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait. Comment faire ? Je fus rusé. Je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus. J’allais, j’allais. Comme elle est petite cette ville à côté de l’autre, celle où l’on vit ! Et pourtant comme ils sont plus nombreux que les vivants, ces morts. Il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de place, pour les quatre générations qui regardent le jour en même temps, boivent l’eau des sources, le vin des vignes et mangent le pain des plaines.

Et pour toutes les générations des morts, pour toute l’échelle de l’humanité descendue jusqu’à nous, presque rien, un champ, presque rien ! La terre les reprend, l’oubli les efface. Adieu !

Au bout du cimetière habité, j’aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l’on mettra demain les derniers venus. Il est plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine.

J’étais seul, bien seul. Je me blottis dans un arbre vert. Je m’y cachai tout entier, entre ces branches grasses et sombres.

Et j’attendis, cramponné au tronc comme un naufragé sur une épave.

Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds, sur cette terre pleine de morts.

J’errai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la retrouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même, j’allais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route, je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées ! Je lisais les noms avec mes doigts, en les promenant sur les lettres. Quelle nuit ! quelle nuit ! Je ne la retrouvais pas !

Pas de lune ! Quelle nuit ! J’avais peur, une peur affreuse dans ces étroits sentiers, entre deux lignes de tombes ! Des tombes ! des tombes ! des tombes ! Toujours des tombes ! À droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout, des tombes ! Je m’assis sur une d’elles, car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient. J’entendais battre mon cœur ! Et j’entendais autre chose aussi ! Quoi ? un bruit confus innommable ! Était-ce dans ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains, ce bruit ? Je regardais autour de moi !

Combien de temps suis-je resté là ? Je ne sais pas. J’étais paralysé par la terreur, j’étais ivre d’épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir.

Et soudain il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j’étais assis remuait. Certes, elle remuait, comme si on l’eût soulevée. D’un bond je me jetai sur le tombeau voisin, et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter se dresser toute droite ; et le mort apparut, un squelette nu qui, de son dos courbé la rejetait. Je voyais, je voyais très bien, quoique la nuit fût profonde.

Guy de Maupassant, « La morte » in La Main gauche

4. Le Trône de fer

Ce texte n'étant pas libre de droits, je n'ai pu le mettre en ligne.