Correction de la séance 1

Réel et fiction

Le réel

Le mot « réel » vient du latin « realis » qui vient de « res » = la chose. Le réel, c’est donc ce que l'on peut voir, ce qui existe, ce que l'on peut toucher, ce qui est tangible.

Pour autant, notre conception du réel est conditionnée par nos connaissances ou plus précisément l’état actuel de nos connaissances. Les microbes ou encore la matière noire existaient (étaient donc réels) avant même que nous n’en prenions connaissance.

Enfin, ce qu’on nous appelons le réel n’est en fait que la perception que nous en avons. Telle ou telle personne ne voient pas les choses (souvenez-vous du latin « res ») de la même manière. Il existe donc différentes manières de percevoir le réel. Certains philosophes iront même jusqu’à dire que le réel n’existe pas ou qu’il n’existe qu’en tant qu’on le perçoit (voir George Berkeley : « être c'est être perçu ou percevoir »)

La fiction

Quant à la fiction, il est possible de définir cette dernière comme un produit de l'imagination. A priori, on peut même l’opposer au réel. C'est une chose inventée, une histoire (dans un film ou un livre). C’est en somme un mensonge (au XVIIe, le mot est synonyme de « fiction »). Or on peut reproduire le réel par la fiction. La littérature, la peinture ou le cinéma reproduisent le réel, c'est-à-dire qu’ils l'imitent. Plus encore, la fiction contient des vérités. Pensez aux vers de Jean de La Fontaine :

Je chante les héros dont Ésope est le père ;

Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère,

Contient des vérités qui servent de leçons.

Le réalisme

Le mot « réalisme » se terminant en « -isme » évoque un courant, un mouvement, c’est-à-dire un ensemble d’auteurs ou d’artistes partageant un ensemble d’idées communes. Le XIXe et le XXe en ont vu plusieurs : impressionnisme, symbolisme, naturalisme, cubisme, futurisme, dadaïsme, surréalisme, etc.

Le réalisme désigne la volonté de reproduire le réel dans l'art. L'art n'a pas toujours pour objet de reproduire la réalité. Pensez à la science-fiction ou aux contes. Or, avec le réalisme, fiction et réel se mêlent.

La paye des moissonneurs

Le tableau La paye des moissonneurs de Léon Lhermitte est d’un réalisme évident. Il tranche avec la représentation idyllique des paysans dans la première moitié du XIXe siècle. Dans de tels tableaux, l’évocation des travaux des champs n’a rien de pénible et les personnages sont volontiers souriants, semblant ignorer l’âpreté du travail de la terre.

Au contraire, le tableau de Léon Lhermitte donne à voir une scène empruntée à la réalité. Des paysans sont représentés dans l’une de ces vastes fermes à cour fermée qui abondent dans la France du XIXe siècle. Ces paysans sont payés par leurs maîtres en blouse bleue.

La richesse et la méticulosité des détails évoquent l’art photographique. Les bras musculeux du faucheur au premier plan, ses veines, son teint halé, son regard exténué, les plis des vêtements, la luminosité et les jeux d’ombres créent un réalisme impressionnant. Cependant, ce n’est pas qu’une simple scène rustique qui est représentée, c’est aussi une valorisation du travail qui est donnée à voir : la construction de l’ensemble, les lignes horizontales (le banc de pierre, les bordures des toitures...) et verticales (les hommes debout, les murs, le manche de la faux) donnent une noblesse à cette scène où l’homme au premier plan, regardant dans le vide, probablement épuisé par le travail, côtoie la mère nourricière et le jeune homme recevant sa (maigre ?) rétribution. On est loin d’une autre image du paysan, celui de la Révolution de 1789 brandissant sa fourche et brûlant des châteaux. On a là, a travers ce tableau, une France rurale et laborieuse (« labor » signifie le travail en latin) que la Troisième République entend valoriser. C’est une image stable et loin des troubles qui agitent le prolétariat dans les villes en cette période d’industrialisation croissante.

Notons enfin que ce tableau, par la place qu’il accorde à la faux, n’est pas sans rappeler la faucheuse et donc l’allégorie de la mort. La faux rejoint d’ailleurs la jeune femme portant le nourrisson. Ce sont tous les âges de la vie qui sont ainsi reproduits. On a là une vanité qui invite à la réflexion sur la durée de la vie (cf. le momento mori des romains : rappelle-toi que tu vas mourir).

À retenir

Une allégorie consiste à représenter de façon concrète une chose abstraite, comme la mort, la justice ou la république.

La Mort

Source : Wikipédia

Allégorie de la justice : cette femme représente la justice. Avec sa balance, elle pèse le pour et le contre. Aveugle, elle est impartiale. Armée, elle punit le coupable.

Source : Wikipédia

Pour en savoir plus sur le tableau de Léon Lhermitte

- « La paye des moissonneurs » de Léon Lhermitte

- La paye des moissonneurs

- Le peinte Léon Lhermitte, une gloire méconnue de l’Aisne

- Les paysans vus par la 3e République

- La paie des moissonneurs de Léon Lhermitte

Un enterrement à Ornans

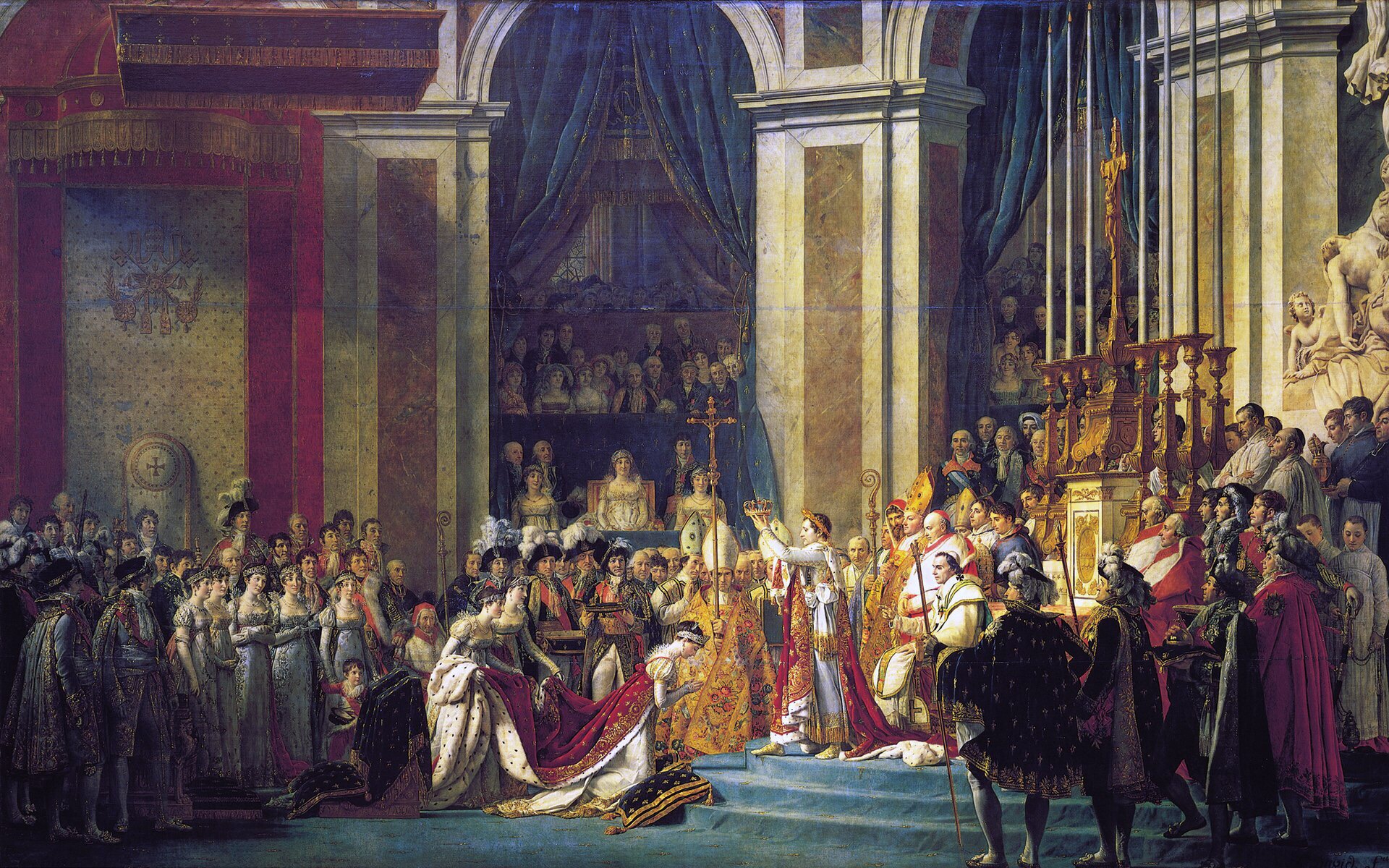

Ce tableau de Gustave Courbet a provoqué un véritable scandale, scandale qui pour le public du XXIe siècle peut paraître bien incompréhensible. Pour le comprendre, il faut savoir que ce tableau a des dimensions imposantes : 315 x 668 cm. Ce sont des dimensions convenant à l’époque à des toiles portant sur des sujets nobles comme un couronnement (songez au Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David).

De surcroît, ces dimensions monumentales servent à exposer une fosse, rien moins qu’un trou au bord duquel on perçoit un crâne (autre allusion aux vanités) et un chien, figurant trivial s’il en est. Or c’est bien ce qui a été reproché à ce tableau : représenter la vulgarité (« vulgus » en latin, c’est l’ordinaire, « le commun des hommes ») de petites gens endimanchées. Ainsi l’un des sacristains (personnages en rouge) ressemble à un ivrogne par son teint rouge.

Il y a donc là une transgression, une désacralisation de l’église mais aussi de l’esthétique classique pour laquelle seul le beau mérite d’être représenté. Pour l’écriture réaliste comme la peinture réaliste, tout peut être représenté. Le beau comme le laid. On reprochera d’ailleurs beaucoup à Zola de ne s’intéresser qu’au bas peuple, aux prostituées, aux criminels, etc.

Pour en savoir plus

Le galop du cheval

Au XIXe siècle, on ne savait pas représenter le galop du cheval.

En effet, comme en témoigne le tableau de Gustave Courbet ci-dessous, on croyait que le cheval avaient les quatre fers en l’air durant les phases d’extension. En fait, jusqu’à cette polémique (voir l’extrait de Wikipédia ci-dessous), il était impossible de le vérifier. Et la représentation du réel achoppait alors sur la vitesse du galop. Cela allait trop vite. C’est la technique (et surtout le photographe Eadweard Muybridge) qui a permis de savoir si oui ou non, le cheval courait ainsi ou non.

Extrait de Wikipédia sur la polémique du cheval :

Parmi ses nombreux et riches clients, figure Leland Stanford, passionné par les chevaux de course, éleveur et entraîneur. C'est par ce personnage que Muybridge prend connaissance de la polémique sur le galop du cheval. À l'époque, en 1872, le physiologiste français Étienne-Jules Marey, également pionnier de la chronophotographie, affirme dans son livre La Machine animale publié à la librairie Germer Baillière que le cheval au galop n’a jamais les quatre fers en l’air au cours des phases d’extension - ainsi que les artistes le représentent depuis des siècles - une vision vivement repoussée par les savants de l'époque et dont l'énoncé le plus simple est la représentation picturale traditionnelle qui montre des chevaux au galop avec leurs quatre pieds décollés du sol d'un même élan, comme lors d'un saut, ainsi que le montre le tableau de Théodore Géricault. Un prix est offert à qui résoudra le mystère et Muybridge se propose de le gagner en utilisant la photographie. Le 18 juin 1878, devant la presse convoquée, il dispose vingt-quatre appareils (des chambres photographiques) le long d'une piste équestre blanchie à la chaux. Le procédé photosensible choisi par Muybridge est le collodion humide, qui permet des temps de pose rapides mais qui doit être préparé quelques minutes avant son utilisation. Chaque appareil photographique est enfermé dans un petit laboratoire photographique où un opérateur se tient prêt à enduire de collodion la plaque de verre et d'en charger la chambre photographique. De minces fils tendus sur le parcours d'un étalon, nommé « Occident », sont heurtés violemment par son poitrail lancé au galop et se détachent après avoir déclenché à distance les chambres photographiques l'une après l'autre. De nombreux essais sont nécessaires, se soldant parfois par la casse des précieuses chambres. Enfin, Muybridge obtient les fameux clichés qui confirment la théorie de Marey.

Recherches sur la photographie

- Le mot « photographie » est composé de deux mots grecs : « photo » (lumière) et « graphie » (écrire). Littéralement, cela signifie « écrire la lumière ». Dans le dictionnaire, on trouve la définition suivante : technique permettant d'obtenir une image des objets par l'action de la lumière.

- La première photographie date de 1826. Elle a été prise par Joseph Nicéphore Niépce.

- Il a existé de très nombreuses techniques permettant de fixer la lumière, que ce soit sur des plaques d'étain recouvertes de bitume ou que ce soit bien plus tard avec des appareils argentiques puis numériques.

- On prend des photographies pour garder un souvenir de quelque chose, comme si on arrêtait le temps. On en prend comme preuve de notre identité sur nos papiers. On en utilise pour la cartographie (pensez à Google Street view). On en fait de l'art exposé dans des galeries. On partage énormément de photos sur les réseaux sociaux. Ces photos peuvent servir de témoignage. Elles peuvent aussi servir de preuves d'atrocités vécues dans certains pays.